こんにちは!5分で古文です。

今日は湖先生が高校生時代実際にやっていた、黄金の勉強法をご紹介!

実際に1年生の数Ⅰのテストで32点でクラス最低点を取った湖先生は、このままじゃやばいと焦って猛勉強を開始。

一生懸命頑張った結果、国語以外芳しくなかった成績もぐんぐん伸び、2年生の2学期、数Ⅱのテストでついに100点をゲット!クラスでたった1人の満点回答者になりました。

この勉強法を3年間続けた結果、どん底だった成績も見違えるようによくなり、最初は高望みだった大阪大学を安全に合格を狙えるほどの学力をつけることができました。

今回はそんな湖先生の勉強法をみなさんに紹介します!

ただ相性というものがあるので、完全にまねするのではなく、良いと思ったところがあればかいつまんで取り入れてみてね!

必勝勉強法のポイントは3つ!

湖先生の必勝勉強法は3本の軸によって支えられています。

その軸はこちら!

①1つの参考書を3周する

②用途に合わせた実践問題集を2周する

③過去問を3周する

理由や詳しい内容は後で説明するね。

とにかく見て分かるように反復あるのみ。

どの教科でも通用するやりかただよね。

当たり前の地味なやり方だけど、結局シンプルイズベストってこと!

1つの参考書を3周

まずはここから。

授業で習ったことを復習するとき、テスト前におさらいするとき、受験前に復習し直すとき…。

これだけで3回は余裕でクリア!

苦手な所や詰めが甘い所は必要に応じでもう何回かやったりもする。

あとは、全部をやるんじゃなくて、間違えた問題に印をつけておいてその問題だけを忘れたころにもう一度解いて、また間違えたら印をつけて…と完全に満点取れるようになるまで繰り替えす!

そうすれば自分の苦手が一目でわかる、自分だけの問題集が完成しちゃうよ!

これは単語だろうが文法だろうが同じこと!

国語だろうが数学だろうがなんだろうが、なんにでも通用する鉄壁の勉強法だよ。

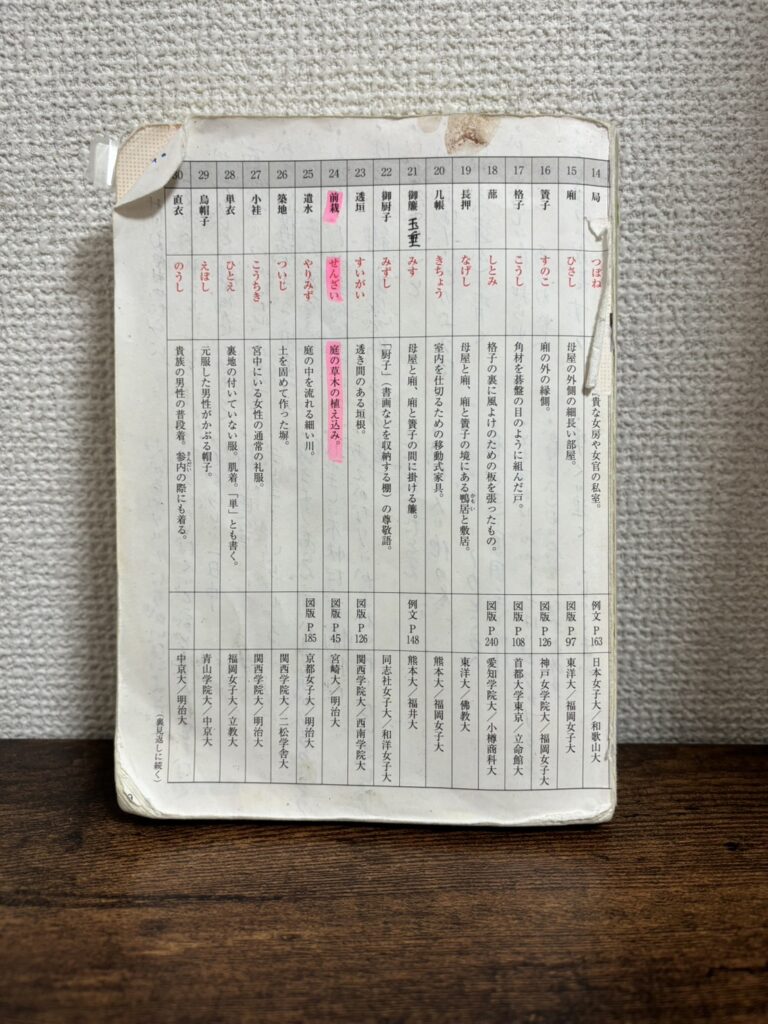

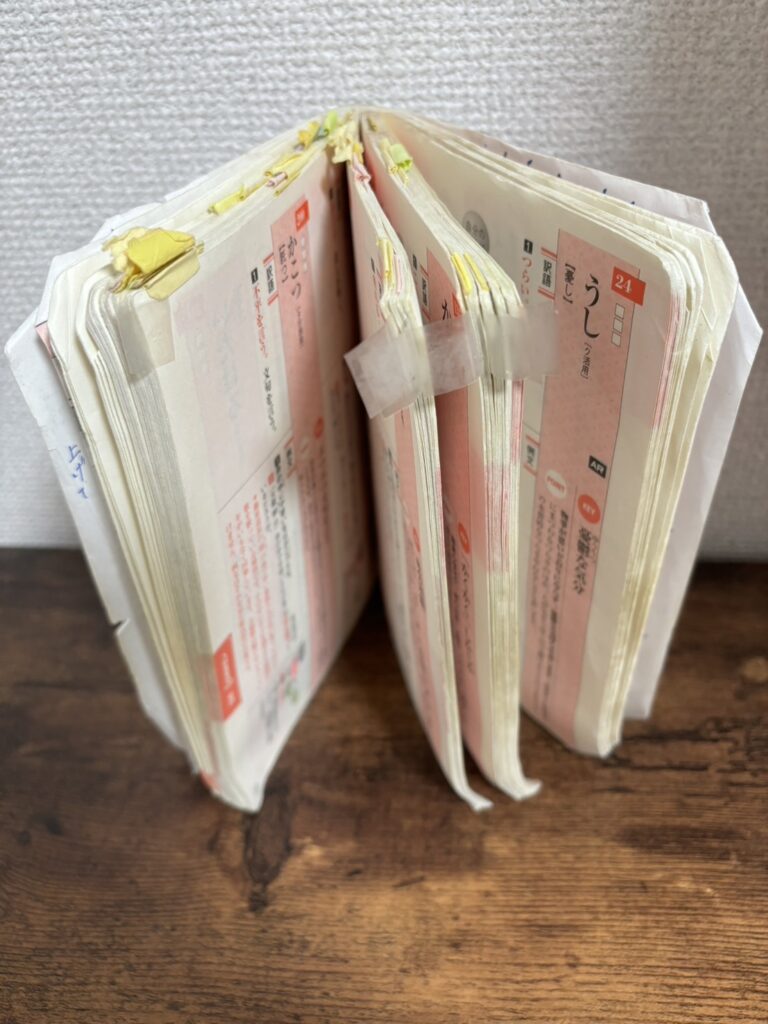

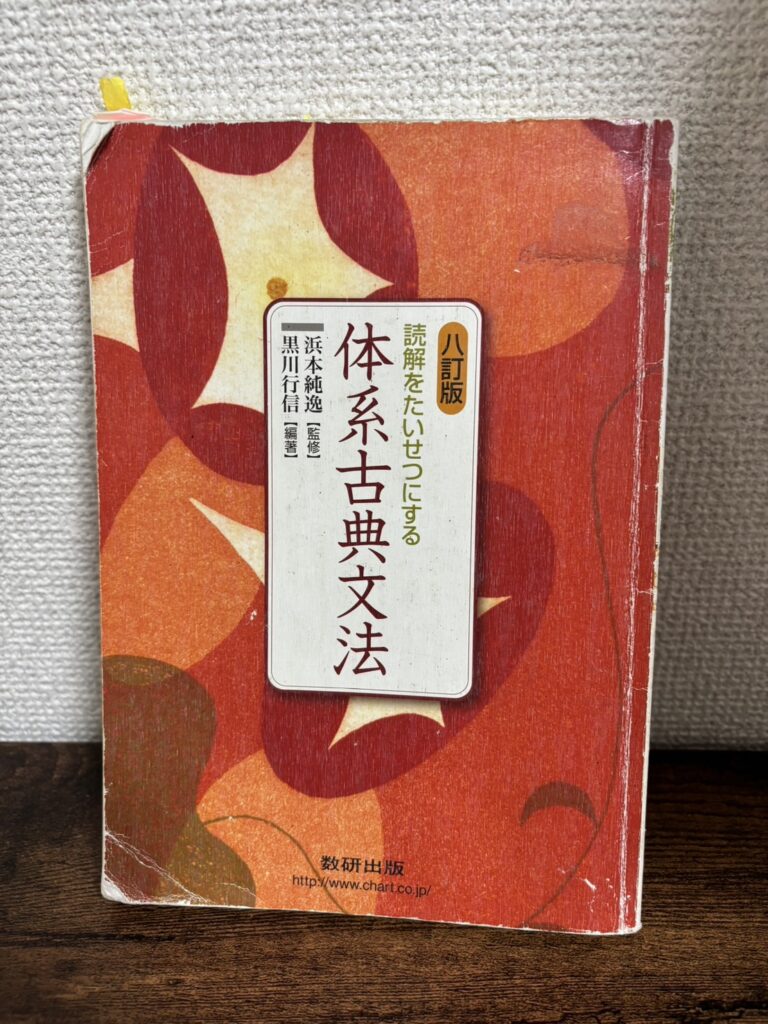

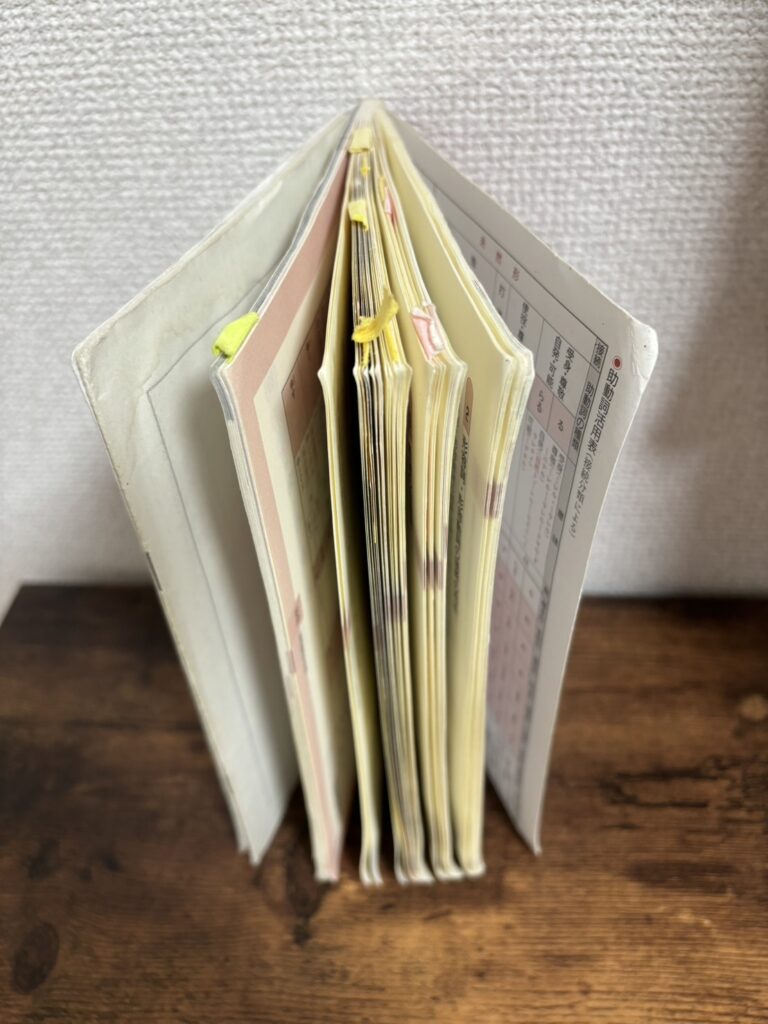

湖先生が実際に使い倒した問題集(リアルに5周はしてる)

単語帳や基本的な参考書・問題集は学校で最初に用意されるものを使っていたよ。

ここまでボロボロになるのは正直湖先生の扱いが雑だったからというのもあるけど…まあこれくらい使いこむんだな、と参考にしてください!

正直基礎はどんな単語帳でも参考書でも問題集でも書いてあることは一緒だから、今あるものをフル活用しよう!

レベルに合わせた実践問題集

基礎が固まったら次は実践。

自分の進捗度やレベルに合わせた問題集を選んだり、鍛えたい分野に特化した問題集を選んだりするよ。

湖先生の場合、古文だと

1.文章読解の問題集 中級編→上級編

2.志望大学の過去問でよく出題される&自分が弱い分野である和歌に特化した問題集

この2種類を使っていたよ。

問題集が準備できれば、やることはポイント①と全く一緒!

最低でも3周はまわそう!

なんで3周回すかというと…

1周目→完全初見。今の自分の力量を計る(基本力不足)

2周目→意外と解き方とか答えを覚えてなくてまあまあ失点。ここでまた間違えた問題が記憶に残る。

3周目→解き方や自分が間違えた問題と間違えた理由を思い出せるように。ほぼ満点で物足りなくなる(→レベルUP!)

こういう流れがあるからです!

いつも3周をお勧めすると、「いや答え覚えてるからやる意味ないじゃん」といってやらない人が大勢いますが…。

1回やっただけで答え覚えれるなら、そもそも勉強で苦労しないじゃん!!!!!

いいから黙ってとりあえず2周目をしましょう。

文句はそれから。

過去問も3周

さて、基礎を固めて問題集で経験を積んだら、あとは本番の練習をするのみ!

過去問といっても赤本だけではないよ!

・模試

・大学入試(滑り止め/受ける予定はないがレベルの近い大学)

・センター試験(今の共通テスト)

・志望校

以上の過去問を駆使していました。

模試前はその模試の過去問を解きまくり、それ以外は同レベルで出題傾向も似ている大学の入試の過去問を解いたり志望校の赤本を解いたりしていたよ!

やりかたはやっぱりポイント①と同じ。

難易度も上がってるから、時間の限りもあるとは思うけどやっぱり3周はしたいところ。

せめて2周はやろう!

まとめ

ということでまとめだよ!

【結論】いろんな問題集には手を出さずに、最低限の問題集を用意して3周しろ